就業規則の無視

会社が就業規則を無視するケースは残念ながら少なくありません。

そんな場合でも、自分の権利をしっかり守るために正しい退職手続きを知っておくことが大切です。

所定の退職方法

就業規則を無視する企業に対して、まず理解すべきは所定の退職方法です。

企業が就業規則を守らない場合でも、法律に基づく正しい退職手続きを行うことが大切です。

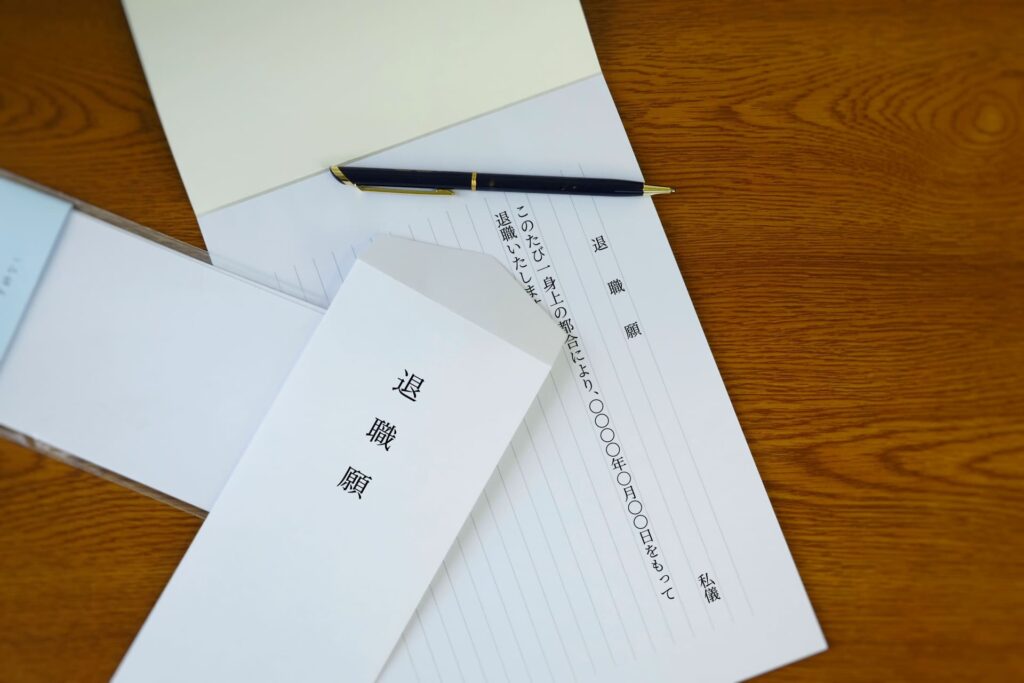

まず最初は、退職の意思表示を行うことから始めます。

退職の意思を伝える方法としては、口頭でも構いませんが証拠が残る書面での提出が望ましいです。

一般的には、退職届や退職願を使用します。

ちなみに退職届は一方的に退職を決定するもので、退職願は了承を求める形式のことを言います。

次に、退職のタイミングについても注意が必要です。

民法第627条によれば、正社員の場合、退職の申し出は2週間前に行う必要があります。

これにより、会社側も適切な引継ぎを行う時間が確保されます。

もちろん就業規則にこれより長い期間が定められている場合、その規則に従うことが求められます。

退職の際にトラブルを避けるためには、会社とのコミュニケーションも重要です。

適切な理由を伝え、円滑な退職プロセスを進めることが求められます。

例えば、退職理由を「キャリアチェンジのため」や「家庭の事情」などと伝えると、会社側も理解を示しやすくなるでしょう。

最後に、退職後の手続きとして、健康保険や年金の手続きを忘れずに行うことが重要です。

これにより無駄なトラブルを避けることができます。

法的義務違反

企業が就業規則を無視することは、法的義務違反に該当する可能性があります。

労働基準法や労働契約法に基づき、企業は就業規則を遵守する義務があるのです。

もし企業がこれを無視する場合、労働者は法的措置を取る権利があります。

具体的には、労働基準法第89条により、企業は就業規則を作成し労働者に周知させる義務があります。

これに反する行為は、罰則の対象となる可能性があります。

例えば、労働時間や賃金、休暇などに関する規定を無視することは、労働者の権利を侵害する行為となります。

また、企業が就業規則を無視して退職を拒否する場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。

労働基準監督署は、労働基準法の遵守を監督する機関であり、企業に対して改善指導を行う権限があります。

このような法的措置を通じて、労働者の権利を守ることができるのを覚えておきましょう。

さらに、法的義務違反が明らかな場合、労働者は弁護士に相談することも有効です。

弁護士は、法的なアドバイスや手続きをサポートしてくれるため、安心して問題解決に取り組むことができます。

特に、企業が不当な解雇や賃金未払いなどの行為を行った場合、訴訟を提起することで適切な補償を受けることができます。

解決策の提案

就業規則を無視する企業に対して、労働者がどのように対処すべきかについて具体的な解決策を提案していきます。

まずは、可能であれば企業との対話を試みてください。

直接話し合いの場を設け、就業規則の遵守を求めることが第一歩となります。

この際、冷静かつ建設的な姿勢で臨むことが大切です。

感情的な対応は避け、事実に基づいた議論を行うことを意識しましょう。

次に、社内の相談窓口や労働組合を活用することも有効です。

多くの企業には、労働者の相談を受け付ける窓口があります。

また、労働組合が存在する場合、組合を通じて問題解決を図ることができます。

これにより個人では難しい交渉もスムーズに進めることができます。

もし社内で解決できない場合、外部の専門機関に相談することが次のステップとなります。

労働基準監督署や労働局に相談することで、企業に対して法的な指導や改善命令が下されることがあります。

また、弁護士に相談することで、法的手続きや交渉を代行してもらうことも可能です。

さらに、退職代行サービスを利用する方法もあります。

退職代行サービスは、労働者に代わって退職手続きを行ってくれるサービスで、特に企業との直接対話が難しい場合に有効です。

退職代行サービスを利用することで、スムーズに退職手続きを進めることができます。

最後に、就業規則の無視に対して毅然とした態度を取ることが重要です。

自分の権利を守るために、必要な手続きを踏み、適切な対応を行うことが求められます。

自分の健康や生活を第一に考え、無理をしない範囲で最善の解決策を見つけましょう。

就業規則の重要性

さて、ここまで少し小難しい話をしてきましたが、そもそも就業規則と聞くと、ちょっと硬い印象を受けますよね。

でも、このルールがあることで私たち労働者は守られているのも事実。

ここでは、就業規則がなぜ大事なのか、具体的なリスクや対策について見ていきましょう。

解雇のリスク

まず、就業規則がないとどんなリスクがあるのか。

一番に思い当たるのが解雇問題ではないでしょうか。

就業規則には、どんな場合に解雇されるかが明記されています。

これがないと企業側が恣意的に解雇を決定することも可能になってしまうので非常に重要な項目です。

例えば、「遅刻が多いから解雇」とか「上司と意見が合わないから解雇」といった理不尽な理由で解雇されるリスクが出てきてしまいます。

就業規則がしっかりしていれば、企業側も明確な理由がなければ解雇できません。

解雇のリスクを回避するためには、まず自分の会社の就業規則をよく理解しておくことが大事です。

どんな行動が解雇の対象になるのかを理解しておくことで、無用なトラブルを避けることができます。

もし不明な点があれば、上司や人事部に確認してみましょう。

労働基準監督署の対応

次に、就業規則が無視された場合、労働基準監督署がどのように対応するかについてです。

労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関で、企業が法律を守っているかを監督しています。

もし会社が就業規則を無視していると感じたら、労働基準監督署に相談するのが一つの手です。

例えば労働時間が極端に長い、残業代が支払われないといった問題がある場合、労働基準監督署が企業に対して是正勧告を行うことがあります。

相談する際には、具体的な証拠があるとスムーズです。

例えば、勤務時間を記録したタイムカードや、給与明細などを準備しておくと良いでしょう。

労働基準監督署への相談は匿名でも行えるので、安心して利用してください。

有給休暇の取得

有給休暇はみんなが気になるポイントですよね。

しっかり休むことは働く上でとても大切なことです。

ここでは、有給休暇の支給方法や取得時のトラブル防止策、さらに損害賠償の可能性について詳しく見ていきます。

支給方法と違反防止

まず、有給休暇の支給方法についてです。

法律では入社して6か月以上勤務し、かつ出勤率が80%以上であれば有給休暇が付与されることになっています。

この有給休暇は、基本的にいつでも使えるのが原則です。

ただし、企業によっては繁忙期などを理由に、有給休暇の取得を制限することがあります。

でも実はこれは、労働基準法第39条に違反している可能性があるんです。

もし、有給休暇を取らせてもらえない場合は、まず上司や人事部に相談してみてください。

それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することも手です。

有給休暇をスムーズに取得するためには、計画的に休暇を申請することがポイントになってきます。

また、会社の繁忙期や業務の状況を考慮して、事前に上司と相談することも有効です。

これによりトラブルを未然に防ぐことができます。

損害賠償の可能性

有給休暇を取得する際の損害賠償の可能性についてです。

有給休暇を取ることで、会社に損害が発生することは基本的にありません。

しかし、会社側が有給休暇の取得を妨害した場合、労働者は損害賠償を請求できる可能性があります。

例えば、会社が意図的に有給休暇の申請を拒否したり、取得を妨げる行為を行った場合、労働者は精神的苦痛や経済的損失を被ることになります。

このような場合、労働基準法に基づいて損害賠償を請求することが可能です。

ただし、損害賠償を請求する際には、具体的な証拠が必要となります。

例えば有給休暇の申請書や上司とのメールのやり取りなどを保存しておくと良いでしょう。

また、労働基準監督署に相談して、適切な手続きを踏むことも大切です。

労働条件と給与の適正化

有給休暇の取得が労働条件と給与の適正化にどのように影響するかについて。

有給休暇は労働者の権利であり、適正な労働条件の一部です。

これが適切に管理されていないと、労働者の働く環境が悪化し、最終的には会社のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性さえあります。

例えば有給休暇を適切に取得できる環境が整っている会社では、労働者の満足度が高まり、生産性も向上します。

一方、有給休暇の取得が難しい会社では、労働者のストレスが増え、結果的に離職率が高くなる可能性が高まります。

また、有給休暇中も給与が支払われることが法律で定められています。

これにより労働者は安心して休暇を取ることができ、健康管理やリフレッシュに努めることができるようになっているんです。

これは長期的に見て、会社にとってもプラスになるポイントですよね。

以上のように、有給休暇の取得は労働者の権利を守り、働く環境を整えるために非常に重要です。

自分の権利を理解し、適切な手続きを踏むことで、快適な職場生活を送ることができるでしょう。

退職届の提出タイミング

退職を決めたら、退職届の提出タイミングは大切。

適切なタイミングで提出することで、トラブルを避けてスムーズに退職できるようになります。

ここでは退職届の提出期間や権利と義務、解任権と拒否権の比較について詳しく解説します。

提出期間と求人募集

まず、退職届の提出期間についてです。

一般的には、退職の意思を伝えるのは退職予定日の2週間前とされています。

これは民法第627条に基づくもので、法律上の最低限の期間です。

しかし会社の就業規則によっては、1か月前や3か月前の提出を求められることもあります。

退職届を早めに提出することで、会社側も新しい人材を採用する時間を確保できます。

求人募集をスムーズに行うためには、適切な引継ぎ期間が必要です。

特に専門的なスキルが必要な職種や管理職の場合、後任の育成にも時間がかかるため、早めの申告が望ましくなってきます。

また、自分自身のためにも転職活動をスムーズに進めるために早めに退職の意思を伝えることが重要です。

退職後の生活や次の仕事についての計画を立てる時間を確保することで、精神的な余裕も生まれます。

受理される権利と義務

退職届を提出する際に知っておくべきは、受理される権利と義務についてです。

まず、退職届を提出するのは労働者の権利であり、会社がこれを拒否することはできません。

退職は労働者の意思に基づくものであり、会社の同意がなくても成立します。

しかし、労働者にも一定の義務があります。

それは、適切な引継ぎを行うことや退職までの間に必要な業務をしっかりと遂行することです。

これにより会社側も業務の連続性を保つことができます。

退職届を受理されるためには、正しい形式で提出しましょう。

書面での提出が一般的であり、口頭での申告はトラブルの元になることがあります。

書面には退職の意思を明確に伝える内容と、退職希望日を記載しましょう。

また、提出先は直属の上司や人事部門が適切です。

解任権と拒否権の比較

最後に、解任権と拒否権について比較してみましょう。

解任権とは、会社側が労働者を解雇する権利のことを指します。

一方、拒否権は労働者が会社側の解雇や異動命令を拒否する権利です。

解任権については、会社側が解雇を行う際には正当な理由が必要です。

例えば、業績不振による人員整理や重大な勤務態度の問題などです。

これに対して労働者が不当解雇を主張する場合、労働基準監督署や裁判所を通じて異議を申し立てることができます。

一方、拒否権については労働者が不当な解雇や異動命令に対して拒否する権利です。

特に労働条件が著しく変更される場合や、異動先での勤務が困難な場合などは、労働者の意向を尊重する必要があります。

拒否権を行使する際には、具体的な理由と証拠を提示することが重要です。

このように、退職届の提出タイミングや関連する権利と義務についてしっかり理解しておくことで、スムーズな退職が実現できます。

自分の権利を守りながら、円滑な退職手続きを進めていきましょう。

退職金の支給条件

退職を考えるとき、やっぱり気になるのが退職金ですよね。

退職金がどのくらいもらえるのか、その条件はどうなっているのかを知っておくことはとても大事です。

ここでは、退職金の算定方法や退職代行サービスの利用、円満退職の取り組み方について詳しく解説します。

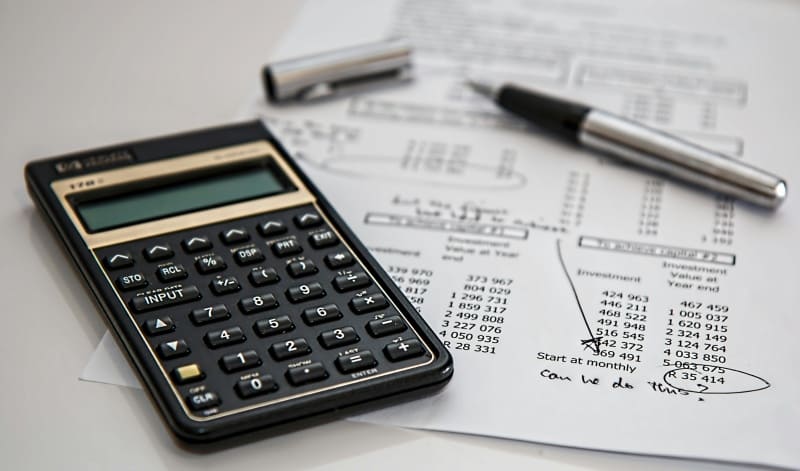

退職金の算定方法

退職金は会社によって算定方法が異なりますが、一般的には勤続年数や基本給、退職事由などを基に計算されます。

たとえば、勤続年数が長いほど退職金が増える傾向にあります。

また、基本給が高いほど退職金も高くなるのが普通です。

さらに、自己都合退職か会社都合退職かによっても金額が変わることがあります。

会社都合退職の場合、退職金が増えるケースが多いです。

具体的な計算方法としては、「基本給 × 勤続年数 × 支給率」という形が一般的です。

支給率は会社の就業規則や退職金規程に基づいて決められており、例えば勤続10年で支給率が1.5の場合、「基本給 × 10年 × 1.5」が退職金の目安となります。

退職代行サービスの利用

退職を言い出すのが苦手な人や、会社とのトラブルを避けたい人、事情があり今すぐにでも辞めたい人には、退職代行サービスが便利です。

退職代行サービスを利用すると、専門のスタッフが代わりにすべての退職手続きを行ってくれます。

利用方法は簡単で、まずは退職代行サービスに連絡し、依頼内容を伝えます。

その後専門スタッフが会社に連絡を取り、退職の意思を伝えてくれます。

早ければ即日で退職できるのが代行サービスの魅力です。

ただし、利用する際には当然費用がかかる点に注意が必要。

料金はサービス内容や会社によって異なりますが、一般的には3万~5万円程度かかります。

円満退職の取り組み方

退職をスムーズに進めるためには、まずは上司や同僚とのコミュニケーションが大切です。

退職の意思を伝える際には適切なタイミングを見計らい、できるだけ早めに伝えることがポイント。

退職理由については、正直に伝えることが大切ですが、あまりネガティブな理由は避ける方が良いでしょう。

例えば、「キャリアアップのため」や「家庭の事情」など、前向きな理由を伝えると印象が良くなります。

また、引き継ぎも重要です。

自分が担当していた業務をスムーズに引き継ぐためのマニュアルを作成したり、新しい担当者に直接指導したりすることで、会社側も安心して退職を受け入れてくれます。

これにより、円満に退職することができるでしょう。

期限内の有効な退職

退職を決めたら、次に気になるのは退職手続きについてだと思います。

期限内にしっかりと手続きを行うことで、後々のトラブルを避けることができます。

ここでは、退職時の書面交付や離職票、失業保険の交付条件、そして退職の効力発生タイミングについて詳しく解説します。

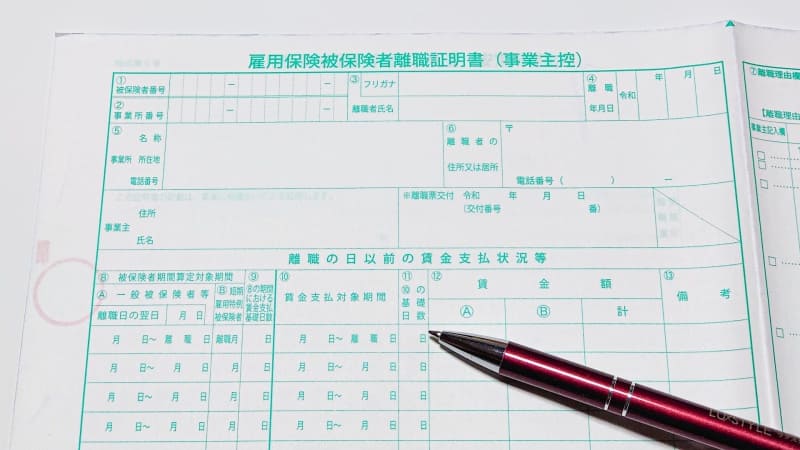

解決時の書面交付と離職票

まず、退職が決まったらもらうべき書類について。

退職時に必要な書類のひとつが離職票です。

離職票は、失業保険の申請に必要な書類で、退職後すぐにハローワークでの手続きに使います。

離職票は会社が作成し、退職者に交付する義務があります。

離職票をもらうためには、退職時に会社にリクエストするのを忘れないようにしましょう。

通常、退職後1週間から10日程度で発行されることが多いです。

さらに、退職時には退職証明書や源泉徴収票などの書類も受け取ることが大切です。

これらの書類は次の就職先での手続きや確定申告に必要になるので、しっかりと保管しておきましょう。

失業保険と交付の条件

失業保険は次の仕事が決まるまでの間の生活をサポートしてくれる重要な制度です。

しかし、失業保険を受け取るためにはいくつかの条件があります。

まず、失業保険を受け取るためには雇用保険に加入している必要があります。

加入期間が通算して12ヶ月以上であることが条件の一つです。

また、自分から退職した場合でも、正当な理由があれば失業保険を受け取ることができます。

失業保険の手続きを行うためには、ハローワークに離職票と身分証明書を持参し、求職の申請を行います。

申請後、7日間の待機期間があり、その後で初めて失業保険の給付が開始されます。

この間、求職活動を継続することが条件となるので、積極的に次の仕事を探すことが求められます。

効力の発生タイミング

退職の効力がいつ発生するかは、退職の意思表示を行った日から2週間後が基本とされています。

これは民法第627条に基づくもので、労働者が退職の意思を表明してから2週間経過すると退職の効力が発生します。

ただし、就業規則に特別な規定がある場合や、双方合意の上で退職日を決定する場合もあります。

例えば会社との合意の上で1ヶ月前に退職の意思を伝えることも一般的です。

このように、退職のタイミングは状況によって変わることがあるので、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

事例を踏まえたトラブル解決

退職したいと職場に伝えた時、予期せぬトラブルに見舞われることもあるかもしれません。

例えば「退職に意思を伝えたのに無視された」とか「有給を認めてもらえなかった」など本来会社側が拒否することができない事柄を上司の一存で決め、あなたを会社に留めておこうとしたり、払うべきお金を払ってもらえなかったりするパターンもあり得ます。

そんなときは予めどうやって解決すればいいのか知っておくことが大事です。

ここでは具体的な事例を交えながら、トラブル解決の方法について説明します。

疑義照会と内容証明

まず、「疑義照会」と「内容証明」について。

難しそうな言葉ですが、簡単に言うと、会社に対して正式に質問や意見を伝える方法です。

- 疑義照会は、会社の対応や決定に対して疑問を持ったときに、その理由を説明してもらうための手続きです。

例えば、「どうして有給休暇が認められなかったのか?」などの質問を、書面で会社に提出します。

これにより会社側も正式な回答をしなければなりません。 - 内容証明は、郵便局を通じて送る手紙の一種で、送った内容と日付を証明してくれます。

これを使うと、「退職の意思を伝えたのに無視された」などのトラブルがあったときに、証拠として使えます。

例えば退職届を送る際に内容証明を使うと、後々のトラブルを防ぐことができます。

申し出後の職場対応

退職を申し出た後、どんな対応がされるか心配になる部分がありますよね。

でも、正しい手続きを踏んでいれば特に問題はありません。

まず、退職の意思を伝えたら上司や人事部門と面談することが多いです。

この面談では退職の理由や退職日について話し合います。

このとき自分の意思をはっきり伝えることが大切です。

面談後は引き継ぎの準備が始まります。

自分が担当していた仕事を他の人に引き継ぐために、業務内容や進捗状況をまとめておきましょう。

これをしっかりやっておくと退職後もスムーズに仕事が進みます。

万が一、会社からの圧力や嫌がらせがあった場合は、すぐに労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署は、労働者の権利を守るために活動しているので安心して相談できます。

規定外の事由での退職

時には、会社の規定外の理由で退職を考えることもあるでしょう。

例えば、家庭の事情や健康上の理由など、会社の規則に当てはまらない場合でも退職は可能です。

ここでは正当な自己都合退職の捉え方と、必要な法的手続きについて解説します。

正当な自己都合退職の捉え方

まず、「自己都合退職」について説明します。

自己都合退職とは、労働者が自分の意思で退職することを言います。

会社側の理由ではなく自分の事情で退職する場合です。

例えば、「家族の介護が必要になった」「自分の体調が良くない」などの理由があります。

自己都合退職の場合でも、正当な理由があれば特に問題はありません。

大切なのは、退職の意思をしっかりと伝えること。

退職理由を上司や人事部に説明し、理解を求めることが重要です。

また、退職届を提出して正式に退職の意思を表明することも忘れずに行いましょう。

法的手続きの必要性

自己都合退職の場合でも、いくつかの手続きを行う必要があります。

まず、退職の意思を伝えること。

これは口頭でも可能ですが、書面で提出することが一般的です。

書面にすることで後々のトラブルを防ぐことができます。

退職の意思を伝えたら、次は退職届を提出します。

退職届には、退職の意思と退職希望日を記載します。

退職希望日は法律上は退職届を提出してから2週間後が一般的ですが、会社の規定に従うこともあります。

就業規則を確認し、適切な退職日を設定しましょう。

また、退職後の手続きとして失業保険の申請があります。

自己都合退職の場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受け取ることができます。

失業保険を申請するためには、離職票や身分証明書を持参してハローワークで手続きを行います。

さらに、健康保険や年金の手続きも必要です。

退職後は、国民健康保険や国民年金に加入する必要があるので、市役所や区役所で手続きを行いましょう。

これらの手続きを怠ると後々の生活に支障をきたすことがあるので、忘れずに行ってください。

まとめ

退職は人生の大きな決断ですが、正しい知識と手続きを踏むことでスムーズに進めることができます。

就業規則の無視や有給休暇の取得、退職金の支給条件など、各ポイントを押さえることが大切です。

特に、退職の意思を明確に伝えることや、必要な書類をきちんと揃えることは、トラブルを防ぐために欠かせません。

自己都合退職の場合でも、適切な手続きを行い、自分の権利を守りましょう。

新しいステージに進むための一歩を、しっかりと準備して踏み出してください。