ブラック企業を見極める求人票のポイント

「これいいな!」と思った求人広告も、ふたを開けてみれば超ブラック企業だった…!なんてことがよくある世界。

「求人票に書かれていたことと全然違う!」と感じたことはありませんか?

基本的に企業は広告をうつ際、良いことしか書きません。

「残業なし!ノルマなし!」「アットホームな職場です!」「年収800万以上可!」

こういった甘い言葉を並べて餌をまき、釣られてやってきた人間を社畜にしていくブラックな企業は後を絶ちません。

今回はそんな求人広告に騙されないために、”これが書かれていたら要注意!”な求人票の見極めポイントをお教えします。

ブラック企業に入らないよう参考になれば幸いです。

求人票見極めポイント6つ

求人票によく書かれている休日・休暇についてや給与内容はそのまま鵜呑みにしてはいけません。

とりあえず以下の6つの項目が書かれていたら要注意ポイントとして見てください。

- 週休2日制

- 年間休日105日未満

- 固定残業制

- ノルマなし

- 非現実的な想定年収

- 年収の幅が広すぎる

ひとつずつ解説していきます。

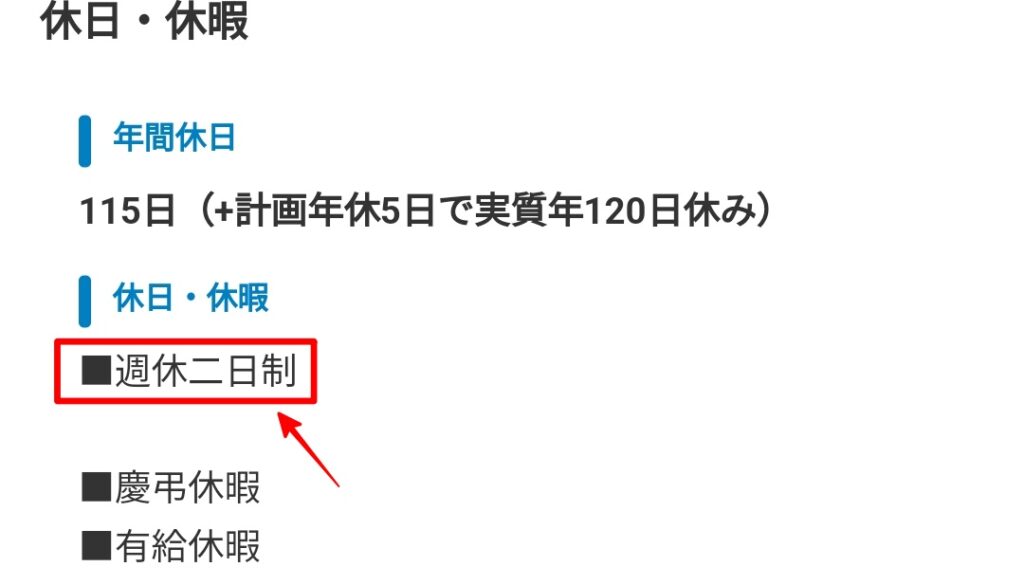

1. 「週休2日制」の罠

求人票でよく見かける「週休2日制」という文字。

いっけん毎週2日間の休みがあると誤解されがちですが、実際にはそうではありません。

「完全週休2日制」とは違う?

「週休2日制」とは、月に1回でも週に2日間の休みがあれば企業は求人票に「週休2日制」と表記することが可能なのです 。

つまり毎週2日休みがあるというわけではない…

逆に「完全週休2日制」とは、毎週必ず2日間の休みが確保されている状態を指します。

例えば、土日が毎週休みの場合や、シフト制であっても週に2日は必ず休めるという状況です。

しかし、「週休2日制」となると、例えば日曜と第2土曜日のみ休みという場合でも適用されることがあり、月に1回程度しか2日間の休みがない可能性もあります 。

「週休2日制」の実態とは?

「週休2日制」という表記の求人票には、以下のような実態が隠されていることがあります。

月に1回の休みでも適用される

「週休2日制」は、月に1回でも週に2日間の休みがあれば適用されるため、実際の休みが少ない場合があります 。例えば、日曜日と第2土曜日のみが休みというケースです。

週休2日制の具体例

例として、日曜日と第2土曜日のみが休みの場合を考えてみましょう。

このようなケースでは、月に1度だけ週に2日間の休みがあるだけで、他の週は1日のみの休みとなります 。

これでは労働者が十分な休息を取れない可能性が高くなりますね。

求人票の誤解を避けるためのチェックポイント

- 休みの詳細を確認する:

求人票に記載されている「週休2日制」という言葉だけでなく、その具体的な内容を確認することが重要です。

例えば、「完全週休2日制」と記載されているか、具体的な休みの日数が明記されているかをチェックしましょう。 - 面接時に直接確認する:

求人票だけではなく、面接時に直接「週休2日制」の内容を確認することも大切です。

どのような形で休みが与えられるのか、具体的に質問してみることで誤解を避けることができます。

これらのポイントを押さえておけば、「週休2日制」と記載された求人票に惑わされることなく、自分にとって適切な労働条件を選ぶ手助けとなるでしょう。

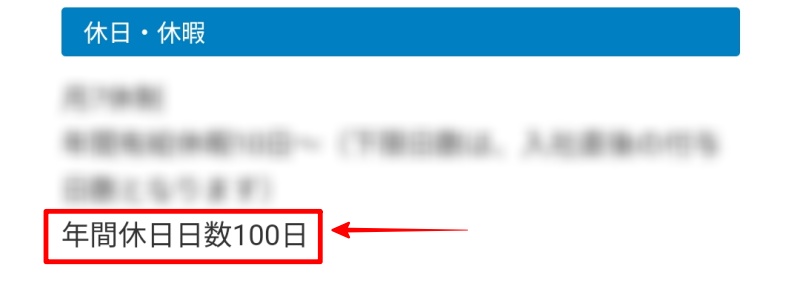

2. 年間休日105日未満のリスク

こちらもよく求人票で目にする「年間休日」

年末年始やゴールデンウィークなども含め、1年間で休みがどれだけあるのか気になるポイントですよね。

ホワイト企業とブラック企業を見分ける上で、この年間休日数は非常に重要な指標となります。

ホワイト企業とブラック企業の休日数の違い

ホワイト企業では、労働者が十分な休息を取れるように最低でも年間120日以上の休日を確保していることが一般的です。

この120日という数値は、労働基準法で定められた最低限の基準を大きく上回るものであり、労働者の健康と生活の質を重視している証ともいえます。

例えば年間120日以上の休日がある企業では、毎週土日が休みであるだけでなく、祝日や年末年始の休暇も十分に設けられていることが多いです。

これに対して、ブラック企業では年間休日が105日未満であることがしばしば見受けられます。

年間105日未満の実態

年間休日が105日未満とはどういうことか。

例えば毎週土日が休みであれば、年間で104日の休日が確保されることになります。

しかし祝日や年末年始の休暇も考慮に入れると、年間休日が105日未満というのは非常に少ないことがわかります。

実際に、毎週土日休みの企業であれば、年間104日が基本の休日となります。

これに祝日や年末年始の休暇を加えると、年間で120日以上の休日が確保されるのが一般的です。

したがって年間休日が105日未満ということは、祝日や年末年始の休暇がほとんどない、もしくは週休二日制が確立されていない可能性が高いということです。

例えば、年間休日が105日未満の企業では、以下のような状況が考えられます。

- 祝日がない:年間の祝日数は通常16日程度ありますが、これをほとんど休めない企業。

- 年末年始・GWなどの大型連休が短い:一般的には年末年始に5日以上の休暇を取ることが多いですが、これがない企業。

- 週休二日制が確立されていない:毎週確実に2日休みが取れない企業。

これらの状況は、労働者にとって非常に厳しい労働環境を意味します。

十分な休息が取れないと、疲労が蓄積し仕事のパフォーマンスが低下するだけでなく、健康にも悪影響を及ぼすことがあります。

したがって、求人票を見た際には年間休日数を必ず確認し、105日未満の場合はその企業がブラック企業である可能性を慎重に考慮する必要があるのです。

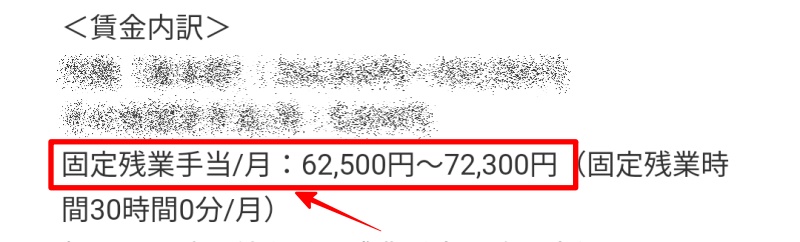

3. 固定残業制の闇

「固定残業制」という言葉を聞くと、多くの人が「残業代が支給されるなら安心」と考えがちです。

しかし、この制度には多くの罠が潜んでいるのをご存知でしょうか。

固定残業制とは、あらかじめ定められた残業時間分の給与が支給される制度のことですが、実際にはその残業時間が青天井になる可能性があるのです。

残業時間が青天井になる可能性とは

例えば、求人票に「月45時間の残業代を含む」と記載されている場合、45時間分の残業代が給与に含まれています。

しかし実際の残業時間が45時間を超えてしまった場合、その超過分の残業代が別途支給されるかどうかが重要な問題になってきます。

ここで問題になるのは、想定残業時間を超えた分の支払いが明記されていない場合。

この場合、労働者は追加の残業代を受け取れない可能性が高く、実質的に無限に残業させられるリスクがあるのです。

想定残業時間を超えたらどうなる?

求人票に記載されている「固定残業制」の詳細を確認する際、特に重要なのは「想定残業時間」を超えた場合の取り決めです。

例えば、求人票に「月45時間までの残業代が含まれています」と記載されている場合、通常は45時間を超えた分については別途支給されることが明記されています。

しかし、この取り決めが明記されていない場合、以下のような問題が発生することがあります。

-

- 残業代の支払いがない

想定残業時間を超えた分の残業代が支払われないため、実際の残業時間が増えるほど給与が低くなる。 - 労働時間の管理が不透明

固定残業制を採用している企業では、残業時間の管理が不透明なことが多く、労働者の労働時間が過剰になることがある。具体的には、定められた残業時間を超えても追加の残業代が支払われない場合、労働者は自己管理のもとで長時間働かざるを得なくなる。 - 労働者の負担増加

想定残業時間を超えた分の残業代が支払われない場合、労働者の負担は増加。例えば、想定残業時間が45時間であれば、それを超えた分の労働時間は全て自己負担となり、労働条件が悪化する。

- 残業代の支払いがない

具体的な注意点

求人票に「固定残業制」と記載されている場合、以下の点を必ず確認しましょう。

想定残業時間を超えた場合の取り決め

「想定残業時間を超えた分の残業代は別途支給」と明記されているかどうかを確認してください。この情報がない場合、長時間労働を強いられるリスクがあります。

労働時間の上限と管理体制

労働時間の上限が設定されているか、労働時間の管理が適切に行われているかを確認しましょう。労働時間の上限を超えていないか、管理体制がしっかりしている企業を選ぶことが重要です。

過去の労働者の声

実際にその企業で働いている人の声を聞くことも非常に有効です。口コミサイトや転職サイトなどで実際に働いていた人が労働環境を書き込みしている場合も多いので、しっかり残業時間や給与の実態をチェックしましょう。

これらの点をチェックすることで、固定残業制のリスクを回避し、健全な労働環境を選ぶことができます。労働条件をしっかりと見極め、安心して働ける職場を選びましょう。

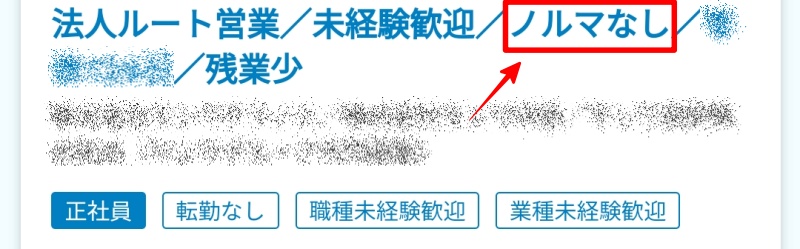

ノルマなしの裏側

「ノルマなし」と記載された求人票に魅力を感じる方も多いでしょう。

特に営業職などの職種において、ノルマがあることで大きなストレスを感じることが多いため、「ノルマなし」という言葉は一見すると魅力的に映ります。

しかし、この「ノルマなし」という表現には大きな罠が隠されていることがあるんです。

仕事内容が楽そうなイメージの罠

例えば、ノルマがないことで仕事内容自体が楽そうに感じられ、それに釣られて面接にやって来る人を集めるための手段として使われることがあります。

この手法を利用している企業は、往々にして何らかの問題を抱えていることが多く、実際に働き始めると過酷な労働環境や厳しい条件が待っていることがあります。

以下に、ノルマなしの求人票に注意すべき理由を挙げてみます。

- 労働環境が悪い可能性:

ノルマなしとすることで応募者を増やそうとする企業は、労働環境が悪い場合が多いです。

例えば、長時間労働や低賃金、福利厚生が不十分であることがあります。 - 成績や業績に対するプレッシャーが別の形で存在:

ノルマはないと言っても、実際には成績や業績に対するプレッシャーが他の形で存在することがあります。

例えば、上司からの圧力や、業績不振の場合のペナルティなど。

また「ノルマ」ではなく「目標」と言い換えて結果を求める企業も多く存在します。 - ハードルを下げて人を集める企業の実態:

ノルマなしという表現でハードルを下げ、人を集めようとする企業は通常の応募者が集まらない不人気企業であることが多いです。

こうした企業は、応募者に対して甘い条件を提示しているものの、実際の業務内容は非常に厳しいことがあります。

「ノルマなし」求人に対する具体的な対策案

- 求人票の詳細を確認する

「ノルマなし」と記載されている場合、その企業の他の条件についてもしっかりと確認することが重要です。例えば、労働時間、賃金、福利厚生などを詳細にチェックしましょう。 - 企業の評判を調べる

口コミサイトや転職サイトで、その企業の評判を調べることも有効です。実際にその企業で働いている人の声を聞くことで、求人票に記載されている内容が実際にどうなのかを知ることができます。 - 面接時に具体的な質問をする

面接時に具体的な質問をすることも大切です。例えば、「ノルマなし」とは具体的にどのような意味か、成績評価の基準は何か、業績が悪い場合の対応などについて詳しく質問しましょう。

これらのポイントを押さえておけば、「ノルマなし」という言葉に惑わされることなく、実際の労働条件をしっかりと見極めることができます。

求人票の表現に惑わされず、自分にとって適切な労働環境を選ぶための知識を身につけましょう。

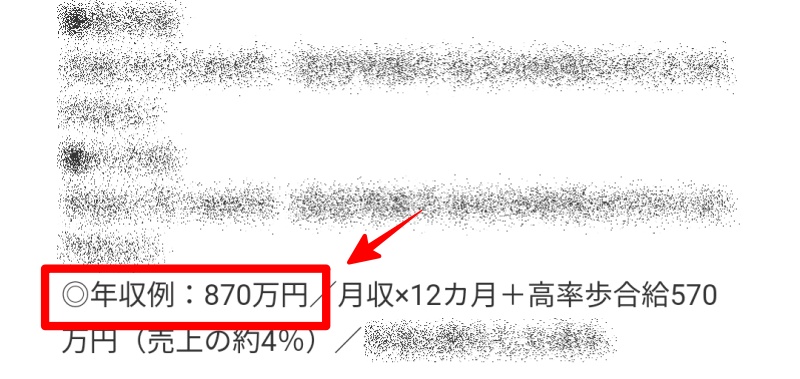

5. 非現実的な想定年収の例

求人票に記載されている想定年収を見ると、高額な給与が提示されていることがあります。

しかし、この高額な年収が現実的かどうかは慎重に判断する必要があります。

多くの場合、求人票には社内トップの年収が掲載されていることがあり、中途入社の社員がいきなりこのような高額な年収を得ることはほとんどありません。

求人票には社内トップの年収が掲載されている?

例えば、求人票に「年収800万円」と記載されている場合、それが実際に自分が得られるかどうかは大きな疑問です。

企業は応募者を引きつけるために高額な年収を提示することがありますが、その金額が現実的かどうかは別の問題。

特に中途入社の場合、即座に高額な年収を得ることは難しいでしょう。

なぜなら企業内での実績や評価がまだ不明であり、初期の段階では試用期間や研修期間が設けられ最低賃金からのスタートが多いためです。

想定年収例に惑わされないために

想定年収例に惑わされないためには、いくつかのポイントに注意する必要があります。

まず、年収例はあくまで参考程度に留めることが重要です。

求人票に記載されている年収が自分の実際の年収になるとは限らないため、その点を踏まえて判断することが必要です。

- 年収例は参考程度

求人票に記載されている年収例は、企業が提示する理想的なケースであることが多いです。

実際には、この金額に到達するためには長期間の勤務や高い業績が求められることが一般的です。 - 年収の内訳を確認する

年収が高額である場合、その内訳を確認することが重要です。

例えば基本給が低く、歩合制やボーナスが大部分を占めている場合、実際に得られる金額は業績次第となります。

安定した収入を得るためには、基本給の割合が高いことが望ましいです。 - 同業他社の年収と比較する

同じ業界や同じ職種で他社の年収と比較することも有効です。

市場平均と比較して極端に高い場合は、何らかのリスクがある可能性があります。

また、同業他社の年収と比較することで、自分が受け取る年収が現実的かどうかを判断できます。 - 面接で具体的に質問する

面接時に年収の具体的な条件や、実際の支給額について質問することも重要です。

企業によっては年収例の提示に曖昧な部分があるため、具体的な支給条件や実績に基づく支給額を確認しましょう。

これらのポイントを押さえることで、非現実的な想定年収に惑わされることなく、自分にとって適切な労働条件を選ぶことができます。

求人票に記載されている情報を鵜呑みにせず、しっかりとした判断基準を持つことが重要です。

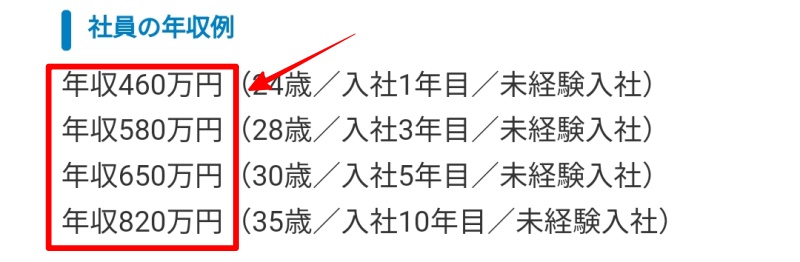

6. 年収の幅が広すぎる求人票

求人票に「年収300万円〜800万円」などの幅広い年収が記載されている場合、多くの人は高い方の年収を期待して応募します。

しかし、実際にはその期待に応えられないことがほとんどです。

高い年収を得られる人はごくわずかであり、大多数の労働者は最低に近い年収にとどまるのが現実です。

高い年収の人はほぼいない現実

このような年収の幅が広い求人票は、応募者を引きつけるために高額な年収を提示することがありますが、実際にはその金額に達するのは難しいです。

高い年収を得るためには、特別なスキルや経験、長期間にわたる業績が必要であり、新入社員や中途採用者がすぐにその年収に達することはほとんどありません。

最低に近い年収になるリスク

求人票に幅広い年収が記載されている場合、その最も低い部分に近い年収を受け取るリスクが高いです。

例えば「年収300万円〜800万円」と記載されている場合、実際に得られる年収は300万円に近い金額であると捉えておくと良いでしょう。

以下に、年収の幅が広すぎる求人票の注意点を具体的に説明します。

- 高額年収は一部の特例:

求人内容通りの高額な年収を得るためには、非常に高い業績や特別なスキルが求められることが多いです。

大多数の労働者はこの条件を満たすことができず、最低に近い年収にとどまります。

高額年収は一部の特例であり、一般的な労働者には当てはまらないことが多いのです。 - 基本給が低い可能性:

年収の幅が広い求人票では、基本給が低く設定されていることがあります。

基本給が低い場合、歩合制や業績連動型の報酬が大部分を占めるため、安定した収入を得ることが難しくなります。

できるだけ基本給の割合が高い企業を選ぶことが重要です。 - 具体的な年収例の確認:

面接時に具体的な年収例を確認しましょう。

求人票に記載されている年収がどのように計算されているのか、具体的な例を聞くことで実際の年収を把握することができます。

特に年収の幅が広い場合は、どのような条件で高額年収が得られるのかを具体的に確認した方が安心です。

これらのポイントを押さえて、求人票に記載されている年収の幅が広すぎる場合でも、現実的な期待を持って判断することができます。適切な条件を見極めるために、求人票をしっかりと読み解きましょう。

まとめ

以上が注意すべき求人票の見方でした。

ブラック企業を避けるために、こういった求人票の記載内容には十分注意しましょう。

「週休2日制」「年間休日105日未満」「固定残業制」「ノルマなし」「非現実的な想定年収」「年収の幅が広すぎる求人票」に注目し、詳細を確認することが重要です。

これらのポイントを押さえ、安心して働ける職場を選ぶための知識を身につけましょう。